Tech Blog

FPGA置き換え開発だって怖くない!

よろしくお願いします!!

こんにちは、小野です。今回はOKIアイディエスが展開する「デバイス置き換え開発サービス“iReDevice”」をご紹介します。

置き換え開発は、なぜ怖い?

こないだのブログで話した怖い話を覚えていますか?

あんまり意識したことなかったかもです。

FPGAのデバイス置き換えにも落とし穴あり!

でも、この流れは秘策か何かがあるんですよね?

そもそも置き換え開発とは?

FPGA置き換え開発の主な課題

- 既存機能との完全互換性・等価性が必要

- 設計ルールやデバイス性能の違いから予期しない不具合が発生

- ソースコードやシミュレーション環境が揃っていない場合、等価性保証が困難

- IPコアの世代違いによる置き換え、ユーザーインターフェースの修正が不可避

- 既存設計の隠れたワーニングやタイミングエラーなど潜在リスク

FPGA置き換え開発の3つのポイント

- 置き換え前・後のソフトウェア互換性

- デバイス変更に伴うIPの置き換え、周辺設計修正

- 設計資産が古いことに起因する“隠れた問題”への対策

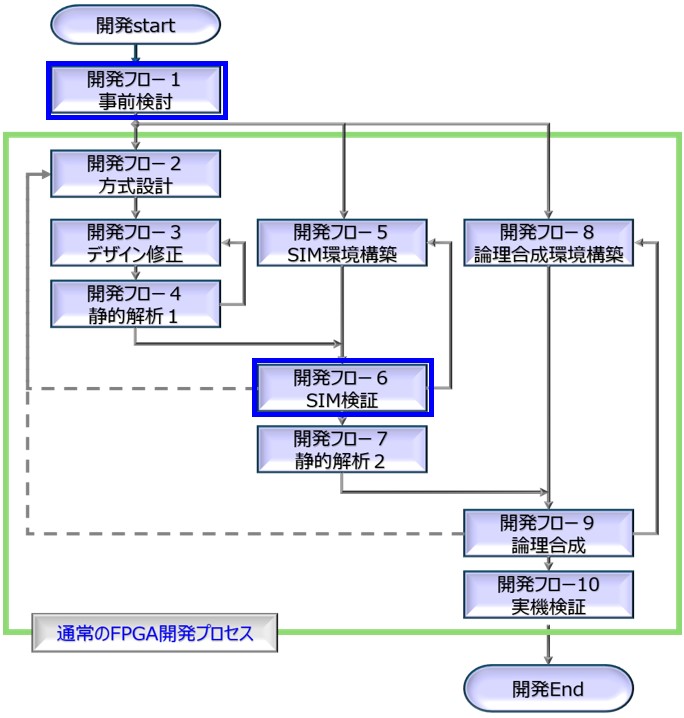

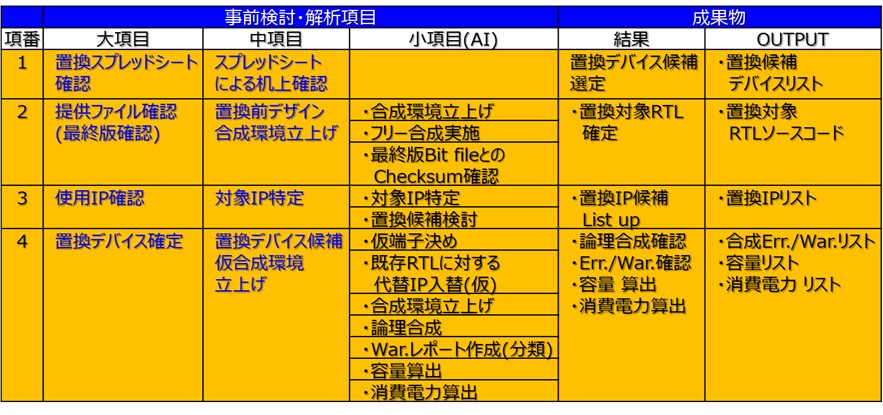

事前検討こそが最重要!!

全てをここで語るにはあまりにもながーーーい時間がかかります。

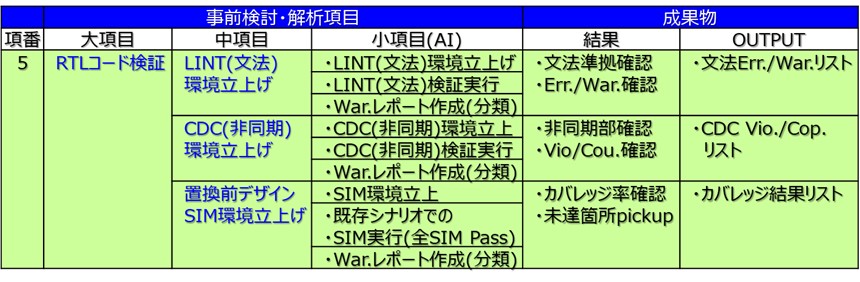

それでは、スクリーニングシートに記入できたら、リスク分析を行います。

それもまた今度教えてください。

ここまで来たら、事前検討も完了ですかね。

SIM検証で等価性を保証

最後に

「置き換え前と置き換え後のソフトウェア互換性」、

「デバイス変更によるIPの置き換え」、

「FPGA置き換え前のデザインに隠れた問題の対策」です。

お楽しみに!

おまけ:専門用語解説コーナー

CDC(Clock Domain Crossing)検証

デジタル回路設計(特にFPGAやASIC設計)において、異なるクロックドメイン間で信号やデータを受け渡す際に発生する問題を検出・解析し、安全性を確保するための検証手法のこと。

BRAM(Block Random Access Memory)

FPGA内部のメモリー。キャッシュや行列計算など一時的なデータを保存しておける。

SRAM(Static Random Access Memory)

コンピューターや電子機器で使われる一種の半導体メモリー。電源が入っている間は内容を維持し続けることができる。一時的なデータの保管場所に使用される。

DDR(Double Data Rate)

コンピューターなどで使われるメモリーの一種。通常のSDRAMは、1クロックの「立ち上がり」だけでデータ転送する。DDRメモリーは、クロック信号の立ち上がりと立ち下がりの「両方」でデータを転送する。同じクロック周波数でも2倍のデータ転送速度を実現できる。

FPGA(Field Programmable Gate Array)

半導体の一種。プログラミングで回路を書き換えることで、ユーザー独自の回路を作れる半導体。

EOL(End Of Life)

部品の“生産終了”のこと。メーカーのサポートも打ち切られてしまうので、みんな悩んでいる。

IP(Intellectual Property)コア

よく使う機能を回路設計の部品としてまとめ、再利用できる「回路ブロック」のこと。

RTL(Register Transfer Level)コード

FPGAをどのような回路にするかが書かれたプログラム。設計図みたいなもの。内部の動きを細かく指示する“回路構造の説明書”

LINT検証

FPGA設計におけるコードの“書き間違い”や文法などのミスを検出する。

カバレッジ検証(カバレッジ率)

テスト範囲がどの程度網羅できているかを確認する検証。どのくらい網羅できているかカバレッジ率で表す。

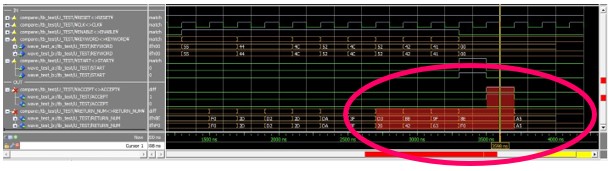

シミュレーション波形比較

FPGAが計算した結果をグラフで元デザインと置き換え後を並べてチェックする作業。理科の実験で結果が同じか比べるイメージ。

正解値

デバイス置き換え開発で“絶対に目指すべきお手本”。元の設計や設定情報そのもの。

チェックサム

データが正しく伝わったかどうかを簡単に確かめる仕掛け。間違いを見つけるチェック用の数字を計算し、これをデータの末尾に付けて送信、届いた先で再計算&チェックする。

マイグレーション

既存システムやソフトウェア、データなどを別の環境に移転したり、新しい環境に移行すること。

リバースエンジニアリング

設計図や資料がない中、部品や製品を分解して、どのような部品やプログラムで構成されているのか調べること。

2025年の崖

日本企業の古いシステムが人材不足などの理由で刷新できず、取り残されてしまう問題。放っておくと大きな損失となる。

- ※記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

- ※ここに記載されている仕様、デザインなどは予告なしに変更する場合があります。